I read “Why is my village attacked by African elephants ?”

Girls be ambitious ! すべて女子たちは雪乃さんに続け

『アフリカNOW』111号(2018年8月31日発行)掲載

執筆:田村 美都子

たむら みつこ:AJF 会員。1998年にガーナ国籍の男性と結婚。現在、小3・高1・高専3年生の3児の母。2015年3月よりアフリカンキッズクラブの活動に参加し、同年4月から運営メンバー。

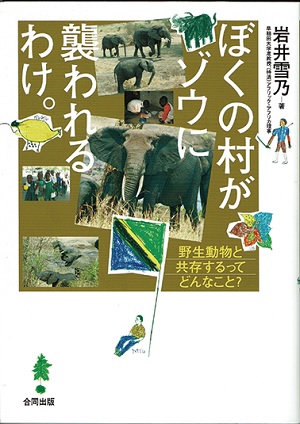

紹介した本『ぼくの村がゾウに襲われるわけ。』

岩井雪乃著、合同出版、縦組み、本文135ページ、定価:1,400円+税

初版:2017年7月5日 ISBM:978-4-7726-1316-3

日本で暮らす人にとって野生のゾウを見る機会はない。「ゾウ」というと動物園のせまい檻の中の生体をみるのが精一杯で、本や歌、イラストなどに描かれたものから得た知識がその人「ゾウ像」となるのだろう。私の場合、まず思い浮かべるのは、小学校の教科書に載っていた「かわいそうなゾウ」。太平洋戦争の際、上野動物園では、逃亡したら危険な猛獣を殺処分することになり、ジョン、トンキー、ワンリーの3匹のゾウも、餌を与えられず餓死されるという話だった。ガリガリにやせた体で死ぬ寸前まで、餌をもらおうと必死で芸をするゾウ。授業中とても衝撃をうけたことを思いだす。いまでも「かわいそうなゾウ」ということばを思い浮かべるだけで、最期の芸をしている挿絵が目に浮かび、涙腺が緩んでしまう。幼いころに母とみた「ダンボ」も忘れられない。耳が異様に大きな子象がどうこうというディズニーの映画で、あらすじは忘れてしまったが、母と子の別離ものだったかと記憶している。

かように私の中の「ゾウ像」は、なにか物悲しい動物としてイメージされている。NHK などで昔よく見た、野生の動物番組で見るゾウは、死ぬとき1人でよろよろと「ゾウの墓場」に行くという。巨大な肋骨がいくつも横たわっているビジュアルイメージが脳裏に焼き付いていて、ゾウという動物の物悲しいイメージをさらに肉付けるのである。

そこに岩井雪乃さんの『ぼくの村がゾウに襲われるわけ。』という本だ。まったく私の中の「物悲しいゾウ像」と一致しない、恐ろしいタイトル。「かわいそうなゾウ」が村を襲うとはなにごとなんだろうか。表紙をめくると、カバーの見返しにこう書いてある。「あたりが暗くなると、ゾウの群れが村の畑にやってきます。お父さんたちは、たき火を焚いて、寝ないで見張りをします。暗闇の中からゾウの足音が聞こえると、お父さんがゾウに襲われて殺されてしまわないか、心配で眠ることができません」

うーん、いったいどういう本なのだろうか。と読み始めたら思わず一気読みしてしまった。

この本は、著者がタンザニアのセレンゲティ国立公園の周辺の村々に現地調査に行って、そこで見聞きしたことを子ども向けにわかりやすく書いた本だ。野生の動物やアフリカに興味のない子でも、読めば引き込まれてしまう。

AJF 理事でもある岩井雪乃さんは、中学生の時から「貧しく知識のないアフリカの人たちは貴重な動物を密猟して食べてしまう。これをやめさせるにはどうしたらいいだろう?」(p.3)と漠然と考えていた。そんな雪乃さんは、大学院生の時にタンザニアのセレンゲティ国立公園周辺の村に行く。そこで研究するうち「『野生の王国』は人間が作り出した、『人間が存在しない野生の王国』なのではないか?」(p.4)という疑問につきあたる。

野生の動物はどういうところに暮らしているのか。研究を続けるうちに実はそこには、もともと人間が暮らしていたという事実を知る。ではなぜ人間がもともと住んでいたところを追い出されてしまうのか。

こういったことを、本書はわかりやすく解説してくれる。さらに章が進むと、自然保護によって土地を奪われた例として、アメリカやオーストラリアの話も出てきて、自然保護と人間との関係が、特別な地域の問題ではなく、極めて普遍的な問題であることも明らかにしていく。

私たちの国、日本でも同じような問題がおきている、として岩井さんが指摘するのは日本の「獣害問題」だ。確かに、鹿、猪、サルなどが人里に下りてきて畑を荒らすというニュースは毎年見聞きするようになった。

余談だが、私も趣味と実益を兼ねて狩猟をする方から、毎年シーズンになると鹿肉を頂戴する。だいたい大人の握りこぶし2つ分くらいの塊に処理し、冷凍した状態でいただくのだが、それを解凍する時の大量の赤いドリップや、肉のなかにしっかり食い込み包丁さばきに干渉する白い筋。街中の肉屋さんで買った肉からは想像もつかない、これぞ「肉塊」な感じに慣れるまで大変だったことを白状しておく。肉を食べるということはこういうことなんだ、ということがわずかながら体感できた。本当に狩猟して解体する人からみたら笑っちゃうレベルかもしれないが、都会人にとっては充分刺激的な体験だった。

アフリカから出発して、自分たちの生活レベルで自然保護を考えることができるこの本は、すべての小学生に読んで欲しいと思う。その上であえて付け加えさせていただくと、とりわけ女の子に読んでほしい。世間にあふれるいわゆる「冒険譚」は、ほとんど男(の子)が主人公で、女(の子)は冒険の世界になかなか自己を投影できるメンターを見つけられない。これが将来の生き方に大きく影響している。女(の子)ももっと冒険をして見聞を広げていくべき、と常々思っているところだが、この本は女子たちの未来をひらく冒険譚としても最高に面白い。

当時20代の雪乃さんは、セレンゲティ国立公園のタンザニア人の国立公園職員のおじさんに驚かれながらも、無法者の「密猟者の村」ロバンダ村に入る。そこで偶然出会ったママルーシーの家にお世話になりながらフィールドワークを続ける。ママルーシーの家の5人の娘たちは年下で、一家の長女となった雪乃さんは、5人の妹たちと2台のベッドで眠る。1つのベッドに3人ずつ足と頭を互い違いにして(!)寝たそうだ。妹たちと夜な夜なスワヒリ語でおしゃべりして、その笑い声が「夜道を徘徊するハイエナを驚かしていたかもしれません」(p.42)、だって。想像するだけでわくわくしませんか? こんな冒険をもっともっとたくさんの女の子たちがするようになったら、日本ももう少しはましな国になるのではないだろうか。

世界経済フォーラム(World Economic Forum)が発表している、各国における男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index:GGI) の2017年の日本の順位は、144ヵ国中114位で過去最低だ。ちなみにタンザニアは68位と日本をはるかに上回っている(1)。そういえばママルーシーは、当時は数少ない女性の村会議員であったとか。日本の町村議会の女性の割合は2016年時点でも9.8%しかない。彼我の差は大きい。

お子さんのいるかたはぜひ、お子さんにプレゼントしてください。そうでない方もご近所の図書館にリクエストを。この本が「かわいそうなゾウ」に代わる、あらたな日本人の「ゾウ話」のスタンダードとなり、「冒険女子」を量産する未来がくることを願ってやみません。

最後にゾウつながりで童謡の「ぞうさん」についても一言。

「ぞうさんぞうさん/ お鼻が長いのね/ そうよ母さんもながいのよ」

誰もが口ずさめるこの名曲は、良く知られていることだが、鼻が長いことをからかわれた子象が、華麗に「そうよ、母さんもながいのよ」と受け流す自己肯定の歌だ。何かと生きづらい日本社会だが、キッズたちよ。自己肯定感を失わずに生きていって欲しい。母さんはいつだって君たちを愛している。

(1)https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017