米国の保健援助は再開の見通し、しかしその成否は極めて不透明

「米国をより安全に、より強く、より繁栄させる」

米国国務省は9月18日、トランプ政権下の米国の国際保健援助の根幹をなす戦略として「米国第一国際保健戦略」(America First Global Health Strategy)を発表した。トランプ政権は1月20日の発足後すぐに米国国際開発庁(USAID)を破壊し、大統領エイズ救済緊急計画(PEPFAR)をはじめとする援助の殆どを停止した。同政権は一定期間をかけてこれまでの援助をレビューし、再編して再開すると述べていたが、レビューの内容やプロセスが不透明であったこと、USAIDが解体されてしまったことなどもあり、米国の保健援助の今後が危ぶまれていた。トランプ政権が援助停止に当たって示したスケジュールから一定遅れたものの、米国の2026会計年度の始まりにあたって、この戦略が示されたことで、米国の保健援助が消滅する訳ではないことが分かり、関係者の間では多少の安心感が出てきている。一方で、この戦略の内容は、トランプ政権の発足前にその事実上の「公約」として示された「プロジェクト2025」の「国際開発機関」の章に酷似している。この「戦略」がトランプ政権やその各種支持勢力によってどの様に解釈され、取り扱われるのかも未知数であり、「これまでと違う形であれ、米国の援助資金が戻ってくる」と考えるのは早計ともいえる。

NGOなどを排し、二国間の交渉による援助の供与が中心に

「米国は世界の国際保健の指導者である」という文言で始まる同戦略は、PEPFARをはじめ、米国がこれまでの国際援助で達成した成果を高らかにうたい上げた後、現在の援助の在り方について、「非効率で無駄が多い」と否定し、その責任を過去の政権と議会、援助を実施してきたNGO、および被援助国の「援助依存」に帰する。そのうえで、今後の具体的な実施について、トランプ政権発足直後にマルコ・ルビオ国務長官が示したように、「米国をより安全に、より強く、より繁栄させる」という3つの軸に沿って整理し、今後の戦略を示す。

戦略において貫かれているのは、これまで事実上、米国の保健援助の実施主体の中心をなしてきたNGOを排除し、国際機関や地域機関の役割も低減して、米国政府と被援助国政府の二国間援助、および宗教系団体(faith-based organizations)への資金投入を中心に置くということである。

第1の柱とされる「米国をより安全に」はサーベイランスと感染症発生対応(Outbreak Response)について取り上げられているが、内容面で特に新機軸はなく、米国が脱退を宣言した世界保健機関(WHO)のみならず、アフリカ連合が設立した「アフリカ疾病予報管理センター」(アフリカCDC)等への言及もなく、あくまで米国と相手国政府の二国間での実施が中心となっている。

中国を目の敵に、消費財や「最前線の保健ワーカー」への支援以外は縮小

第2の柱「米国をより強く」では、頭から「米国の国際保健リーダーシップを中国との競争に最大活用する」と、中国への対抗意識がむき出しにされているが、そこで打ち出されているのも、相手国との二国間関係の強化に国際保健を活用する、ということである。ここで重要な点は、米国政府として、これまで供給してきた医薬品などの消費財や「最前線の保健ワーカー」への資金投入は100%続ける、というコミットメントである。HIVの「ゲーム・チェンジャー」とされるギリアド・サイエンシズ社の長期間作用型新薬「レナカパビル」は名指しで供給が表明されている。その方法は、やはり二国間協定の締結による相手国政府への注入が中心で、民間セクターの活用と、病院やクリニックを経営する宗教系団体の活用がこれを補完する一方、これまでNGOを始め、多様な主体によって行われてきた、消費財の供給や最前線保健ワーカーへの支援以外の援助については、これを急速に縮小するとしている。また、米国の援助が各国の保健医療システムに統合されず、独自の並行的なシステムを作っていることを問題視し、これらを統合することでより効果的な援助を実現すると述べている。

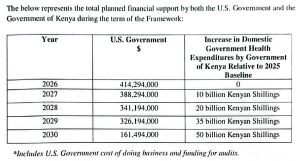

第3の柱「米国をより繁栄させる」の中心となるのが、医薬品や資機材等の供給に米国の企業を活用するということである。これは以前から徹底して行われているが、それをより徹底させるとともに、保健医療サービス供給についても米国の企業を活用し、マーケットの占有率を高めると記述されている。なお、この部分は、多国間機関の存在が肯定的に書かれている。例えば、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)が、2010年以降、グローバルファンドが35億ドルの米国製品を調達したことが特記されている。

「何が書かれていないか」が重要

「米国第一国際保健戦略」については、シンクタンクや市民社会団体などから、いくつかの評価がなされている。グローバルファンドを支援する米国の「地球規模の闘いの友」(Friends of the Global Fight)は同戦略がエイズ、結核、マラリアとの闘いをより効率的に進めるとの姿勢を明らかにしたことや、グローバルファンドが事実上、鍵となるパートナーの一つとされていることを「歓迎」する声明を発表。一方、外交問題評議会のイニシアティブとして設けられているウェブ「国際保健を考える」(Think Global Health)に同評議会の研究者らが掲載した「新しい米国第1国際保健戦略:4つの観察」では、まず、同戦略はエイズ・結核・マラリアについて書かれているものの、これまで米国が継続的に支援していた子どもの予防接種・栄養、母子保健、家族計画、パンデミック予防については記述がないこと、途上国における医薬品の製造能力強化についても沈黙していることから、「書かれていないことの重要性」を指摘した。また、サプライチェーンの統合は注意深く行われなければならないこと、サーベイランスについては二国間のみならず多国間のシステムが不可欠であることを指摘すると共に、米国政府と相手国政府との二国間での援助がこれまで以上に重視されることについて、透明性の低下や議会の関与の低下等を懸念するとしている。

国際協力に関する米国の代表的なシンクタンク「世界開発センター」(Center for Global Development)の論文では、この戦略が二国間の政府間援助を優先していることについて、米国がこれまで行ってきた、脆弱性が高く紛争下にある最貧国への保健援助が低下するのではないかとの懸念が示され、割合的に少なくても、こうした国々への援助を継続する必要性が指摘されている。

医薬品を盾にとった二国間交渉でアフリカの主権が犠牲に?

一方、上記の「国際保健を考える」ウェブサイトには、「アフリカはどう対応すべきか」として、より厳しい論考も掲載されている。ナイジェリア出身で現在英国チャタム・ハウスに所属する研究者エベレ・オケレケ氏(Ebere Okereke)が執筆した同論考では、米国の援助の非効率性が被援助国の「依存」に還元されているが、そもそも、米国のNGO等を多用し、各国のシステムとは別の二重のシステムを好き好んで構築してきたのは米国の方だと指摘。また、二国間交渉中心では、必要な医薬品を盾にとって米国の都合の良い条件を強制され、アフリカの主権が犠牲になる可能性があると警告する。実際、同戦略ではアフリカは中国と米国の「戦場」として認識され、援助の本来の目的である「命を救い、保健システムを強くする」ことは従たる目的に格下げされているとして、アフリカは、これまで培ってきた地域レベルでの協力や「ルサカ・アジェンダ」など多国間の戦略文書をベースに、自らの主権に基づいて、適切な援助を選択していくべきだと主張している。