背景に国際的な保健データの包括的確保の意図?

保健援助再開に向け迅速に進められるアフリカ諸国との「二国間ディール」

1月の発足後直ちに援助の殆どを停止し、米国国際開発庁(USAID)を破壊した米国トランプ政権は、9月の「米国第一国際保健戦略」(※日本語解説はこちら)の制定後、保健分野に関しては、急速に援助の世界に復帰しつつある。その復帰は、極めて迅速に、しかし露骨に自国の利権追求という本音をむき出しにした自己本位の方法論によって進められている。

米国国務省は国際保健安全保障・外交について「国際保健安全保障・外交局」(GHSD)を設置し、そのもとに「感染症・アウトブレイク対応事務所」(IDOR)、「国際保健安全保障事務所」(GHS)、「保健外交・能力強化事務所」(HDCD)、「地域・多国間外交事務所」(RMD)の4部署を置いている。専門ニュースサイトの報道によると、GHSDは11月になって、国際保健顧問のブラッド・スミス氏とスーザン・バーンズ臨時代理大使を頂点とする複数の交渉使節団をアフリカ諸国に送り、米国と各国の保健に関する二国間援助や保健政策に関するコンパクト(協定)の締結に向けた交渉を強力に推し進めている。使節団は同局の複数の幹部をヘッドに複数編成され、それぞれ11月8日~25日にかけてアフリカ諸国を2~3日間訪問し、保健援助に関する複数の協定や覚書の締結を目指して交渉している。協定の相手は当然、アフリカ諸国の政府、特に保健省である。

二国間交渉でのアフリカ諸国の脆弱性に付け込むトランプ政権

協定や覚書の内容は公開されておらず、米国と交渉を行うアフリカ諸国の保健省も、この内容について、各国の市民社会を含め、ステークホルダーに公開していない。また、この交渉はあくまでアフリカ各国政府と米国の二国間のもので、アフリカ連合やアフリカ疾病対策センター(A-CDC)は関係していない。アフリカ諸国は、国連や世界保健機関(WHO)等を舞台とする多国間の国際交渉では、アフリカ連合を軸として「アフリカ・グループ」としてまとまり、その存在感を強力に発揮しているが、各国レベルでは、債務をはじめ、国として脆弱性を抱えているうえ、大統領、政府、政党、米国へのロビー能力の強い反政府団体など様々な主体が鼎立する状況にあり、二国間の個別交渉となると脆弱性はぬぐえない。トランプ政権はこれを踏まえ、すべて二国間での協定交渉=「ディール」を極端に迅速に進めるという戦略を行使しているのである。

外交的手段で協定結び資金注入=米国の旧来の援助手法と対極

「米国第一国際保健戦略」では、これまでの「大統領エイズ救済緊急計画」(PEPFAR)など米国の援助が、政府をバイパスし、NGOなどを活用することによって、各国の「自立」を妨げ、米国の援助にただ乗りする傾向があったとし、これからはNGOを排し、各国政府を相手に、スケジュールに沿って援助を漸減し「自立」を促進するといった立場をとっている。また、その一方で、医薬品供給や病院の設置運営などを行う大きな主体としてあるキリスト教など宗教系団体にはこれまで以上の資金を注ぐとしている。

この背景には、各国の「自立」を促すという建前上の趣旨以上に、USAIDを拙速に廃止した上、いわゆる「多様性・公平性・包摂性」(DEI)や「極端なジェンダー・イデオロギー」を排除するというトランプ政権の文化戦争の側面からして、米国のNGOの多くを活用できないことにより、外交・安全保障政策を主に担当する国務省自身が援助を運営する主体となってしまい、外交手段によって各国と「ディール」をし、それに沿って各国政府に政策を実施させる以外にないという、背に腹は変えられない事情がある。米国は伝統的に、保健援助において、各国政府の実施能力を信用せず、USAIDなど米国の政府や関連機関が資金を提供して、米国のNGOが現地NGOや地方政府などを含むサービス提供主体と直接連携して援助を実施することで、目に見える数値的な成果を出す、という方法をとってきた。11月にケニアで行われた交渉について詳述する専門家の記事をみるに、トランプ政権下で国務省が実施しようとしていることは、「ディール」に基づいて中央政府に資金を直接供給するという、これまでの米国の援助とは大きく異なった方法論である。これはむしろ、欧州や日本がこれまでやってきた方法論と近い。しかし、米国はこの方法論について知見や経験があるわけではなく、成果や効率、腐敗防止などの観点からすれば、大きなリスクを抱えることになりかねない。

危険を顧みず「ディール」にまい進する背景に「データ帝国主義」?

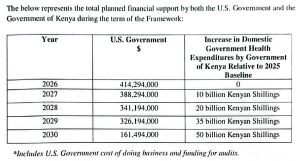

より危険なのは、トランプ政権のアフリカ諸国との「ディール」の内容である。専門ニュースサイトの報道、および同じ専門家による別の記事によると、アフリカ諸国との間で検討に付されている「協定」「覚書」は、医薬品供給や能力強化などの援助については2030年までを対象としたものとなっている一方、これと引き換えに、米国が保健システムや保健データ、病原体情報等を含む包括的な保健情報データへのアクセス権を25年間確保するという、「データ共有協定」が交渉の俎上に上がっているという。この協定は、当然ながら、あくまで米国が相手国の保健情報に総合的にアクセスできるというもので、双務的なものではないとされる。現在、WHOの「パンデミック条約」交渉においては、「病原体情報へのアクセスと利益配分」(PABS)を保障するメカニズムに関する付属文書を検討する多国間交渉が行われているが、米国がアフリカ諸国と取引しているこの「データ共有協定」は、「米国をより安全に」(Make America Safer)の文脈から、パンデミック発生時などにおいて病原体情報をWHOや他国に優先して提供させるといった趣旨を含むものとなりうる。こうした協定が二国間で締結されれば、これらの情報は、WHOのような、多国間で運営される国際機関による、各国に対してより公平に情報アクセスを保障するシステムをバイパスして、米国によって独占されたり、米国の研究機関や創薬系製薬企業に優先的に提供されることになりかねない。

この点について注目すべきは、米国国務省のアフリカ諸国との「ディール」の司令塔となっている国際保健顧問のブラッド・スミス氏が、イーロン・マスクを頂点に設置され、先ごろ廃止された「政府効率化省」(DOGE)の実務上の最高指導者であったということである。DOGEは極めて暴力的なやり方でUSAIDをはじめとする様々な機関を占領、破壊するだけでなく、情報保護のための法律などを度外視して、そこに収められていた各種データをすべて確保するという「荒業」を行ったが、その実務上の責任者はスミス氏であった。これを考えると、保健援助をたてにアフリカ諸国との二国間交渉を急速に推し進める国務省の戦略の背景には、生体データや病原体情報を含む包括的な保健情報の掌握という政策的意図があると考えられる。トランプ政権はわき目もふらず、「米国第一国際保健戦略」が掲げる、「米国をより安全に、より強く、より繁栄させる」という目的の下、保健に関する脆弱性の高いアフリカ諸国に対する、援助をちらつかせた二国間交渉という「分割統治」手法によって、そのデータ帝国主義・植民地主義的願望を実現しようとしている、との分析は、当たらずとも遠からず、と言えるのではないか。