「高すぎる医療費、もううんざり!」問われるUHCデーのキャンペーン・スローガンとの整合性

国際資金削減下で加速する国際保健政策の見直し

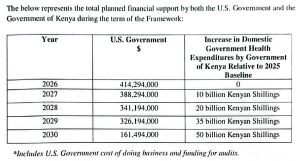

2001年に始まる「ミレニアム開発目標」(MDGs)以降20年を経て、林立したグローバルヘルスに関わる多国間機関の統合や連携強化を図る取り組みは、英ウェルカム・トラストが事務局となって2023年の一年間を通じて検討された「国際保健イニシアティブの未来」(Future of Global Health Initiatives)の成果文書「ルサカ・アジェンダ」に結実した。これは、「持続可能な開発目標」(SDGs)が終了する2030年以降の国際保健への多国間協力に向けて一定のビジョンを示した文書であったが、これに基づく調整の取り組みが始まったばかりの2025年、米国トランプ政権は、これまでの多国間の協議や調整などの成果を捨象して、保健・医療援助を含むほぼすべての援助を停止し、これを「米国をより安全に、より強く、より繁栄させる」という3つの判断基準のみに基づくものに再編する試みを米国単独で開始した。これに伴う保健医療援助の圧倒的な減少を受けて、日本を含む主要援助国や世界保健機関(WHO)、世界銀行など、これまで国際保健に積極的に関与してきた各種主体は、低所得国・中所得国が自国の資金・資源を効果的に保健に投資すること、保健への民間投資を拡大しつつ、やせ細ってきた保健ODAなど国際保健への公的資金をより効率的に活用するために、旧来の構想の再構築や新たなイニシアティブの設立の動きを加速している。

世界銀行が主導する「ヘルス・ワークス」イニシアティブ

世界銀行グループはユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の文脈で、「2030年までに、質が高く支払い可能な保健サービスを15億人にとどけるべく各国を支援する」という「野心的」な計画「ヘルス・ワークス」を発表した。この計画は、(1)母子保健から非感染性疾患まで、個人の人生の流れに沿って保健カバレッジを拡大する、(2)保健の取り組みを、遠隔地の村落や手の届きにくい都市・国レベルに拡大する、(3)各国政府を支援して、保健サービスにかかる不必要な料金や資金的障壁の廃止を促す、という3つの取り組みを軸とする形で展開される。2025年10月に米国ワシントンDCで開催された国際通貨基金(IMF)・世銀年次総会では、この計画を推進するため、世界銀行と日本政府、WHOが中心となって「ヘルス・ワークス指導者連合」(Health Works Leaders Coalition)というイニシアティブが設立された。この機関の構成員には、他の援助国として英国、保健への資金拠出機関としてグローバルファンド(世界エイズ・結核・マラリア対策基金)とGAVIアライアンス、2つの市民社会団体、2つの民間財団、8つの途上国が名を連ねている。また、この実現に向けた「国家保健契約」(National Health Compact)には21か国が名を連ねた。

東京はUHCの首都に?

また、日本政府はこの機会に、12月に公式に設立される、UHC達成に向けた途上国の保健財政の強化のための研修・訓練機関「UHCナレッジハブ」について、カンボジア、エジプト、エチオピア、ガーナ、インドネシア、ケニア、ナイジェリア、フィリピンの8カ国が最初の研修対象国となると発表した。同機関は、コロナ危機の前から日本への設置を検討されていたWHOの「UHCセンター」構想を、国際保健に関する政策のここ数年の展開の流れの中で再整理し、UHCのうち、保健財政に焦点をあてて、世銀とWHOが共同で設置する形で、途上国の保健省と財務省の連携強化による自国財源での保健財政の強化を主要なテーマとする研修機関として設置することになったものである。同機関は12月5-6日に東京で開催される「UHCハイレベル・フォーラム」で公式に設立されることになるが、このフォーラムとあわせて、12月7-8日には、UHCのための多国間・多セクター間の調整機関である「UHC2030」の運営委員会が開催されるほか、12月10-11日には、途上国での医薬品アクセスや医薬品製造能力強化に取り組むフランス主導の国際機関である「ユニットエイド」の理事会が開催される。

「公衆衛生に金を!」モロッコのZ世代の蜂起に応えられるか?

ちなみに、この1週間は「世界人権週間」であり、総仕上げとなる12月12日は「世界UHCデー」に指定されている。UHC2030が提唱する今年のUHCデーのスローガンは、「高すぎる医療費、もううんざり!」(Unaffordable health costs? We’re sick of it!)である。このスローガンは、キャンペーン主体であるUHC2030の意図を越えて、これまでのUHCデーのスローガンよりも各段にラディカルなものとなっている。実際、北アフリカのモロッコ王国では、9月初旬、南部アガディールの公立病院で8人の妊婦が死亡したことがZ世代の憤激を呼び、若者たちは「Z世代212」(212はモロッコの国番号)という運動をつくり、首相の辞任と保健・教育への予算拡大を求めて首都ラバト、カサブランカ、マラケシュ、アガディールなど11都市で蜂起した。この闘いは、権力の弾圧によって、3人の死者と数百名の逮捕者を出しながら続いている。もともと、UHCは、「プライマリー・ヘルスケア」の世界的な運動の発端となった1978年の「アルマアタ宣言」にその起源をもち、「全ての人に健康を」という保健への権利、基本的人権をその根拠とするものである。UHCは、これまでの国際協力・開発資金に関する多国間での協議や調整の積み重ねを黙殺した米国トランプ政権の援助停止や主要援助国の援助削減などの下で、世界銀行などにより、途上国の保健予算拡大や民間資金動員と援助効率化を軸に再定義されつつある。この新たな「UHC」は、自国の国民の保健への権利の確立という途上国政府の責務と、世界的な保健への権利の確保という国際的な責任の双方をマルチ・ステークホルダーで果たすものに発展しうるのか、それとも、資金不足のもとで、各国の財政事情に応じた「公的保健プログラムの収支の帳尻合わせ」のためのイニシアティブに終わるのか?モロッコや世界各国のZ世代の蜂起が投げかける疑問に、グローバルヘルス「業界」は応えなければならない。もちろん、この問いは、2000年代以降の市民社会の制度への統合で体制内化した市民社会の活動家たちにこそ最初に問われるべきものでもある。